北齐刘昼在《刘子·防欲》中写道:“外疾之害,轻于秋毫,人知避之;内疾之害,重于泰山,而莫之避。”意思是来自外部的疾病并不可怕,因为人们相对熟悉并会去主动地预防避免;而来自身体内部的疾病哪怕非常严重,因为人们不知道,所以很少会主动地去预防。中医认为有这样一种邪气,它有两种类型,一种在明面上就能看到,表现出的症状非常明显;另一种会潜伏在我们身体里,虽然症状不一定明显,但是一样会对人体造成伤害,导致疾病。这种邪气就是“伏湿邪气”,也叫作“伏湿邪”。另一个和“伏湿邪气”相对的就叫作“显湿邪气”。“伏湿邪”顾名思义,就是隐藏在身体中,潜伏着的湿邪。

每到夏秋之交、夏季阳热未退,又加上雨水较多,水热相交蒸腾而上,充斥于空气之中,经常是出门不一会儿就一身大汗。中医认为,长夏时节湿气较盛,在这个时间段里我们会比平常更容易出现嘴巴发黏、口渴但不想喝水、头身困重、肢体倦怠、大便粘马桶等表现,这就是湿气作用于人体时的表现。

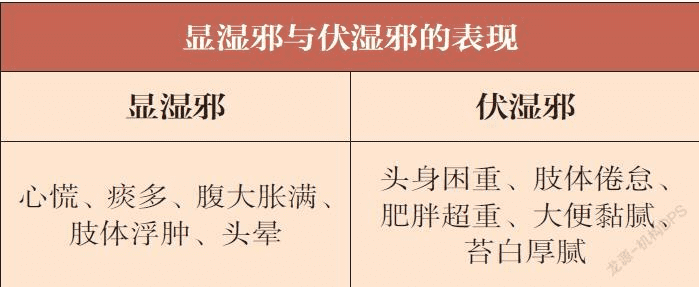

如果湿气过重,就会化为邪气,侵犯人体。湿邪被中医认为是“万病之源”,很多疑难杂病的背后都是湿邪在作祟。与显湿邪不同,伏湿邪潜藏在人们体内,表现出的症状不明显,即使用“望闻问切”“四诊合参”等中医诊断方法也不容易发现,因此平时很难引起人们的注意。

湿邪常见,如何潜伏成为“伏湿邪”

《黄帝内经》中记载“冬伤于寒,春必病温”,意思是冬天感受了寒邪,但是没有立刻发作,而是等到第2年的春天才出现发热类的疾病。可见,自然界的邪气可以潜伏的方式存在于体内。实际上除了外感六淫(风寒暑湿燥火),内伤五邪(风寒湿燥火)也可以潜伏在人体内,伺机而发。其中,湿邪的潜伏特性表现得非常突出。节目现场,专家分享了一个典型的病例。

54岁的何阿姨患高血压已有20年了,她还被糖尿病困扰了8年,亦有10年的类风湿关节炎病史、3年的高尿酸血症病史。1年前,她开始出现体重增加、腹胀、疲乏无力、早晨起来痰多、大便黏腻不爽的情况,后来开始发痛风,发作时脚肿得很厉害,医院检查提示肌酐比正常人高了将近一倍,肾脏也有损伤。据何阿姨说,她虽然平時很注意控制饮食,一日三餐吃的也不多,但是体重在1年内还是快速增加了10多斤(约5千克)。专家告诉我们,辨证后发现何阿姨一系列疾病背后,都有湿邪的身影,而这种湿邪形成了伏湿邪。伏湿邪开始表现不明显,如果不加以控制,可能就会出现非常严重的并发症。

体内伏湿邪,比痰湿危害更大

伏湿邪不仅隐蔽,更是一种出现频率较高的邪气,多种常见慢性病如高血压、高脂血症、糖尿病、慢性肾病、高尿酸血症等,都和湿邪相关。有专家认为,这些病在没有发病之前其实都是以伏湿邪的形式存于人体内。随着生活条件的提高,在世界范围内,代谢性疾病的患者数量年年增长,中国也不例外。在糖尿病、痛风这些疾病发病前,通常都不会有什么明显的症状,直到发病以后,也就是伏湿邪转变为显湿邪后,我们才会意识到伏湿邪的存在。所以说,体内有伏湿邪的人比有显湿邪的人要多得多。

湿性重浊,属阴邪,易伤阳气,阻滞气机。显湿邪致病症状比较明显,例如痰湿蕴肺,会出现咳嗽、咳痰;湿邪上蒙清窍,会出现头晕;泛滥于肌肤腠理,即可见水肿病;水饮凌心,会出现心悸、胸痹等症。医生可以根据症状明确病因,从而予以相应的治疗,因此显湿邪并不可怕;但显湿邪经治疗后,有可能会转化为伏湿邪,继续潜伏在体内,患者看到症状消失或减轻,很有可能就停止治疗了,而湿邪却并没有根除。伏湿邪隐藏在体内,损伤健康但患者却浑然不知,就像一颗定时炸弹一样,等到疾病发作后才后悔莫及。因此从这个角度上来看,伏湿邪的危害大于显湿邪;此外,湿性黏滞,湿邪致病难愈,病程缠绵,容易反复难以除根。伏湿邪的潜伏期长,病程比显湿邪要久,更不易发现,难以引起注意,因此伏湿邪比显湿邪更难治愈。

哪些因素,引动伏湿邪

秋季是丰收的季节,中国人自古以就来有“秋季贴秋膘”的传统。秋季进补是为了给身体储存能量,更好地迎接冬天的到来。可是对于体内有伏湿邪的人,秋季进补不仅无益于身体健康,反而会有害处。

伏湿邪藏于人体内,可以转为显湿邪自行发作,更常见的是由其他邪气引动、显现。其中,湿热之邪最容易引出伏湿邪。秋天瓜果丰富,虾蟹肥美,很多人都爱吃,易饮食过量,这些“膏粱厚味”如果人体不能吸收,就会化为湿热,引动伏湿。《黄帝内经》中记载“饮入于胃,游溢精气,上输于脾。脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。水精四布,五经并行,合于四时五藏阴阳,揆度以为常也。”我们平时吃下去的东西化作水谷精微,营养机体,维持机体的日常活动。如果营养物质摄入得多了,肾会发挥藏精的作用,把精气储存起来;如果进一步摄入,超出了肾藏精的能力,机体无法吸收,就会化为湿邪,潜伏在体内。日子久了,伏湿邪越藏越多,越来越严重,就可能会自发地转变为显湿邪,随着其他邪气的引动发作出来。

伏湿邪有一种很常见的表现形式——高尿酸血症。一开始我们吃海鲜、喝啤酒,摄入大量嘌呤,机体会通过代谢生成尿酸,再通过肾脏排出体外。如果饮食无度,尿酸生成得过多,超出了肾脏排泄的能力,就会残留在血液中,形成高尿酸血症;随着尿酸进一步增多,超出了血液的溶解能力,就会形成结晶沉积在关节里,从而出现关节红肿热痛的症状,也就是痛风发作。那么通过治疗,关节红肿热痛的症状会消失,看上去已经治愈,但这些尿酸盐结晶仍然存在于关节里,如果不加注意,仍然可能再次出现痛风发作。而且痛风迁延日久,反反复复,最终会转变为慢性痛风,关节持续性疼痛难以缓解,很多慢性痛风患者还合并有慢性肾病,肾功能异常甚至是肾萎缩。

还有一些患者出现了高尿酸血症却没有任何症状,后来去医院检查时直接就是肾功能不全,甚至是尿毒症。这是因为湿邪趋下,易袭阴位,五脏六腑之中,肾脏位于最低处,所以伏湿邪也容易影响肾脏。临床上将这一类无症状的高尿酸血症也归于伏湿邪的范畴。

自查自检,及时发现伏湿邪

不过值得一提的是,虽然伏湿邪表现隐匿,但是也不是完全无迹可寻。我们平时要多加关注一下身体的变化,多加留意,就可能发现伏湿邪的蛛丝马迹。比如平时多关注自己的身体状态,出现头身困重、四肢乏力、体重快速增加等症状时提高警惕,再有体检的时候我们可以多关注一下血尿酸指标。在临床上如果血尿酸浓度高于420微摩/升,说明体内的尿酸水平过高。超过这个浓度后,尿酸盐结晶就有可能析出、沉积在关节或肾脏内,时间长了就会形成痛风石或导致肾萎缩、肾功能不全。

醒脾、调肾,标本兼治祛伏湿

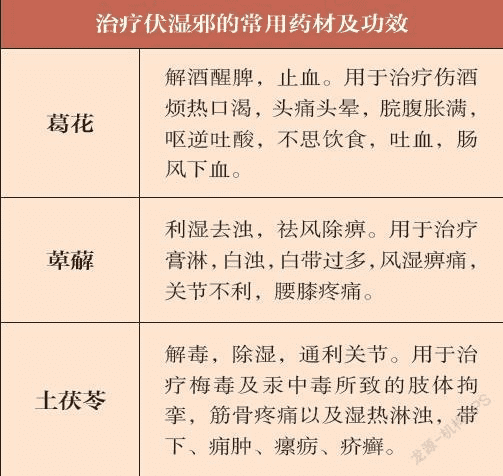

伏湿邪危害这么大,那有什么办法可以治疗它呢?其实伏湿邪的来源正是我们没能消化吸收的那部分营养物质。治病求本,在平时注意控制饮食减少摄入,或通过治疗使人体充分运化吸收那些营养物质,使伏湿邪失去了滋生的土壤,自然就能预X4Q9BOCyzMhuS5xitD8PIg==防它。中医认为脾主运化,有消化、吸收、转输、运送精气和水液的作用,可见醒脾助运、化湿健脾是治疗伏湿的基本方法;除了脾脏,肾脏也是伏湿邪容易侵袭的脏器,所以还需调肾清浊。这里给大家介绍3种的治疗伏湿邪的药材。

第一种药材是葛花。葛花有醒脾的功效,可以帮助我们恢复脾胃功能,从而祛除体内潜伏的湿邪,而且葛花还有解酒保肝的功效,比如有句俗话叫“千杯不醉葛藤花”,在《圣济总录》中记载葛花散可以治疗饮酒中毒。此外,葛花味甘性寒,入脾、胃经,有清热的作用,能够预防热邪引动伏湿邪致病。

第二种药材是土茯苓。土茯苓有健脾除湿、通利关节20M7FC2OpBG74oaebO2XEw==、降低尿酸的作用,而且土茯苓鲜品可以食用,是一味药食同源的中药。在我国广东省等南方地区,经常会在煲汤时加入土茯苓来祛除湿气。

第三種药材是萆薢。萆薢入肾脏,能将湿浊从肾脏通利出去,所以适合肾脏受累明显的患者。有一个方子叫萆薢分清饮,可以清热利湿,分别清浊,主治小便浑浊白如米泔,凝如膏糊之白浊、膏淋。但由于萆薢药效较强,肾虚者不宜使用,因此一般不建议在家用自行服用,居家调养用土茯苓即可。

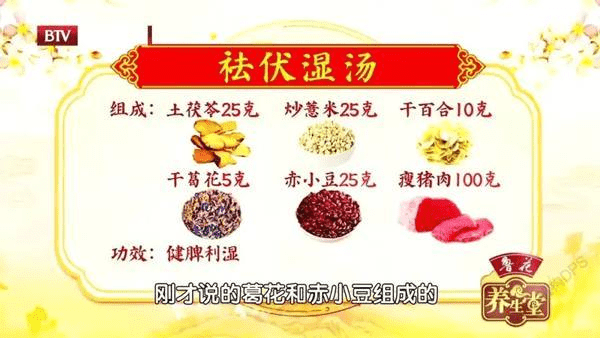

专家告诉我们,如果伏湿情况不严重,我们也可以通过食补的方式来预防伏湿邪。葛花、土茯苓都可以泡水代茶饮,还可以在平时做汤的时候加入一些。比如祛伏湿汤,里面除了葛花、土茯苓,还有赤小豆、薏苡仁、干百合等药食同源之品,口感好,还有健脾利湿的作用,安全性好。适合症状轻和日常保健的人群。现代研究还表明干百合里含有秋水仙碱,可以预防痛风的发生。

祛伏湿汤

【材料】土茯苓25克、炒薏苡仁25克、干百合10克、干葛花5克、赤小豆25克、瘦猪肉100克。

【功效】健脾利湿。

【用法】将上述材料洗净,薏苡仁浸泡30分钟,赤小豆浸泡2小时,随后一起加入汤锅中,煲汤后食用。

【注意】虚寒者慎用。